지난 1월 석면피해를 알리고 석면피해구제운동에 앞장섰던 정지열 선생님이 돌아가셨다. 3월에는 석면광산 이야기를 다룬 마을그림책 <하얀꽃>에 등장했던 홍수복 님도 세상을 뜨셨다. 석면실 자으시던 할머니도 돌아가셨다고 한다. 청양 비봉면 강정리에 거주하며 폐암을 앓고 계신 안계신 어르신은 ‘석면일 하던 사람은 이제 나 하나 남았다’고 쓸쓸히 말씀하셨다. 석면일을 하던 사람도, 석면피해에 대한 기억도, 우리 지역의 석면 관련 역사도 함께 사라지는 중이다.

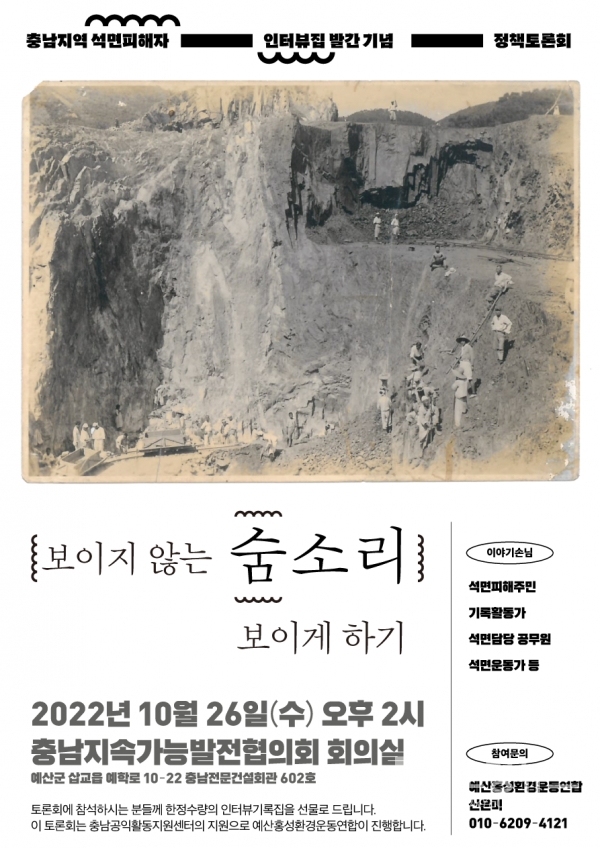

충남은 전국 최대 자연발생석면 분포지역으로 1980년대까지 석면광산업을 비롯한 석면산업이 활발했다. 광산일이 한창이던 시절 석면광산 근처 마을에서는 장년의 남성은 물론 부녀자와 아이들까지 석면 안 만져본 사람이 없을 정도였다고 한다. 석면일을 했던 사람이 많고 그래서 석면피해자가 많고, 친척이나 마을사람 누군가가 석면으로 아프거나 죽은 경험을 가지고 있다. 석면질환은 잠복기가 길어 지금도 환자가 계속 발생하고 있으며, 실제로 환경부는 우리나라 석면 산업의 성장과 사용 시기 등을 감안할 때 석면질환 발생이 2045년 최고에 달할 것이라고 전망한 바 있다. 낡은 사진 속 석면광산을 보면 아주 옛날일 같지만 석면문제는 여전히 현재진행형이다. 학교석면 철거만 해도 앞으로 수년이 걸리고 농가 지붕 슬레이트 역시 모두 철거하려면 20년 가까이 걸린다고 하니, 어쩌면 미래가 걸린 일일지도 모르겠다.

석면피해자, 석면운동가 들의 노력으로 2011년 석면피해구제법이 만들어지고 석면문제에 대한 사회적 관심이 높아졌지만, 정작 석면피해를 가장 많이 입은 지역에서는 ‘석면얘기 꺼내면 땅값 떨어진다’, ‘이미 아픈 사람들은 다 죽었는데 무슨 소용이냐’, ‘좋은 얘기도 아니라, 다들 듣기 싫어한다’고들 한다. 충남에 석면피해자가 그렇게 많다는데, 막상 인터뷰를 하려고 찾으려니 어려웠다. 돌아가신 분들도 많지만 석면질환 자체를 드러내고 싶지 않은 마음이 커보였다.

석면문제가 불편하고 아픈 과거로만 남지 않으려면, 석면으로 인해 우리 지역에서 어떤 일이 있었는지 알아야 하고 더 이상의 피해를 막기 위해 어떤 대책이 필요한지도 함께 이야기할 수 있어야 한다. 불안감 때문에 논의를 덮어두는 것이 아니라 석면을 잘 관리하고 석면피해자는 물론 지역주민들도 보호해야 한다는 사회의 합의와 신뢰가 바탕이 되어야 할 것이다.

아주 작은 인터뷰기록이지만, 석면피해가 개인의 것이 아니라 온전히 사회가 함께 책임져야 할 숙제이며, 아픈 역사를 교훈으로 만들기 위해서는 잘 기록하고 기억해 반복하지 않아야 한다는 메시지로 남았으면 한다. 또 어디에서든 석면피해자들을 만나고 이야기 나누고 기록하는 활동이 이어져 사회가 석면피해자들의 ‘보이지 않는 숨소리’를 듣고 ‘들리지 않는 목소리’를 들을 수 있길 바란다. 지역의 석면문제를 함께 공부해가며 석면피해자들을 진심으로 만나고 기록해준 기록활동가들께 고마움을 전한다.

아울러 석면피해자들의 목소리를 담은 이 인터뷰기록집이 석면피해구제운동에 온힘을 쏟으신 고(故) 정지열 선생님과, 석면질환으로 돌아가시시나 고통을 겪으신 모든 석면피해자분들께 조금이나마 위로가 되길 바라본다.

2022년 10월

예산홍성환경운동연합·석면피해기록단